Um was geht es bei Alkaloiden in Lupinen?

- Alkaloide sind Bitterstoffe und zählen zu den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen.

- Sie kommen natürlicherweise in Pflanzenarten wie Lupinen aber auch Nachtschatten- und Kreuzkrautgewächsen sowie im Mutterkornpilz beim Getreide (besonders Roggen und Triticale) vor. Sie dienen den Pflanzen als Fressschutz (bitterer Geschmack) und regulieren das Pflanzenwachstum. Bei Menschen und Tieren kann ein übermäßiger Konsum an Alkaloiden zu Vergiftungen führen. Entsprechend sensibel und fachlich-sachlich sollte das Thema Alkaloide behandelt werden.

- In Lupinen können ca. 170 verschiedene Einzelalkaloide vorkommen. Die aufgrund ihrer Toxizität relevanten Alkaloide sind vom Typ der Chinolizidinalkaloide.

- Bei der Verwendung von Lupinen in der Tier- und Humanernährung ist insbesondere der Gehalt an Chinolizidalkaloiden (QA) relevant. Die Sorte und die Anbaubedingungen beeinflussen diese Alkaloidgehalte entscheidend. Lupinen mit eher niedrigen QA-Gehalten zählen zu den Süßlupinen, Lupinen mit höheren Gehalten zählen zu den Bitterlupinen.

- Bitterlupinen haben einen Alkaloidgehalt von bis zu 8 % in der organischen Substanz (i.d.OS). Süßlupinen (egal ob Weiße, Gelbe oder Blaue Lupine) weisen in der Regel Gehalte bis 0,05 % i.d.OS auf (aus „Risikobewertung des Alkaloidvorkommens in Lupinensamen“, DOI 10.17590/20170327-102936, Stellungnahme 003/2017 des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) vom 27. März 2017, Seite 6 von 36).

- Für die Lebensmittel- und Futtermittelproduktion werden in Deutschland ausschließlich Süßlupinen eingesetzt.

- In der Nutztierfütterung wird die Weiße Süßlupine als hochwertige und heimische Eiweißkomponente in der Ration verfüttert. Einsatzempfehlungen der UFOP sollten als Richtwert angenommen werden.

Siehe https://www.ufop.de/medien/downloads/agrar-info/praxisinformationen/tierernaehrung/ - Auch in der Humanernährung ist die Weiße Süßlupine ein wertvoller Proteinträger aus dem sich gluten-, cholesterin-, und laktosefreie Produkte herstellen lassen. Die Hersteller haben verschiedene Verarbeitungsprozesse, welche unterschiedliche Anforderungen an das Ausgangsprodukt (äußere- und innere Kornmerkmale sowie Inhaltstoffe wie der Alkaloidgehalt) haben.

- Der Alkaloidgehalt der Lupinen ist durch die Sortengenetik determiniert und kann darüber hinaus durch eine Vielzahl von Umweltbedingungen beeinflusst werden – sowohl von nicht kontrollierbaren Bedingungen wie beispielsweise Temperatur und Niederschlag als auch von kontrollierbaren Faktoren wie beispielsweise Düngemaßnahme. Die Wirkmechanismen und die Effekte der komplexen Vernetzung dieser Einflussfaktoren auf den Alkaloidgehalt sind bisher nicht bzw. unzureichend wissenschaftlich untersucht und belegt.

- Als Richtwerte der Alkaloidgehalte gelten Folgende:

- beim Einsatz in der Humanernährung ein Wert von 0,02 % i.d.OS → als Proteinisolat gut realisierbar, da Alkaloide wasserlöslich sind und „ausgewaschen“ werden können

- beim Einsatz in der Tierernährung ein Wert von 0,05 % i.d.OS → in Futtermischungen gut realisierbar, insbesondere auch deshalb, da sich eine 100 %ige Lupinenfütterung im Rahmen einer ausbilanzierten Futterration ausschließt

(Jansen et al., Alkaloidgehalt in Blauen, Gelben und Weißen Lupinen, JKI aus Vortrag 17.03.2014 DGQ in Kiel)

- beim Einsatz in der Humanernährung ein Wert von 0,02 % i.d.OS → als Proteinisolat gut realisierbar, da Alkaloide wasserlöslich sind und „ausgewaschen“ werden können

Bisherige Züchtungserfolge Weiße Lupine

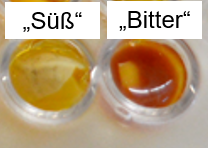

- Durch erfolgreiche und kontinuierliche Züchtung konnte der in Wildformen hohe Alkaloidgehalt von Weißen Bitterlupinen erfolgreich gesenkt werden, sodass zwischen Süß- und Bitterlupinen unterschieden wird.Von bitterstoffarmen Lupinen (Süßlupinen) spricht man, wenn im sogenannten Kornschneideverfahren die Schnittflächen, bei Anfärbung mit einer Jodlösung, gelb bleiben. Als bitterstoffarme (alkaloidarme) Vergleichssorte bei Weißer Süßlupine dient z.B. die Sorte Nelly.

- Die beiden Weißen Süßlupinensorten FRIEDA und CELINA sind 2019 vom Bundessortenamt zugelassen und als solche eingruppiert worden.

Empfehlung hinsichtlich der Verwertungsrichtung

- Bei Einsatz in der Tierfütterung: Lupinen können als anteilige Futterkomponente gut und breit in vielfältigen Futtermischungen genutzt und eingesetzt werden. Durch eine angepasste Wahl des Lupinenanteils in der Futterration sollte der für die Tierernährung genannte Schwellenwert immer unterschritten bleiben. Wie bei Futtermitteln generell üblich, empfiehlt es sich, eine Futtermittelanalyse inklusive der Untersuchung auf antinutritive Inhaltstoffe wie Alkaloide durchzuführen, um eine ausbilanzierte und bestmögliche Ernährung des jeweiligen Tierbestandes sicherzustellen.

- Bei Einsatz in der Humanernährung: Eine vorherige Absprache mit dem Abnehmer ist essentiell, um zu klären, welche Werte und Anforderungen erreicht werden müssen und welche Analysen durchgeführt werden müssen (Kontraktanbau). Die aktuelle Datengrundlage zeigt, dass FRIEDA und CELINA den Anforderungen für eine direkte Verwendung in der Humanernährung in der Regel nicht gerecht werden. An der weiteren züchterischen Verbesserung in Richtung eines niedrigeren und stabilen Alkaloidgehalts wird seitens der Züchtung mit Hochdruck gearbeitet.

Ausblick

- Das Verwertungspotenzial der Süßlupinen in Ackerbau, Tierhaltung und Humanernährung bietet vielfältige Ansatzpunkte für den erfolgreichen Einsatz der Weißen Süßlupinen.

- Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Züchtungspraxis werden wir dieses sensible Thema weiter bearbeiten und Sie bei neuen Erkenntnissen und Fortschritten informieren.